大英博物馆所藏敦煌文物多为20世纪初英国人斯坦因的“哄骗”获得,他两次来到敦煌,获取藏经洞文物共计万余件。目前在大英博物馆网站搜索斯坦因(Marc Aurel Stein)可获得14731条条目,斯坦因在中亚和中国新疆、敦煌等处获取的文物在大英博物馆均以“MAS”编号。

清光绪二十六年(公元1900年)五月二十六日。云游寄居在敦煌莫高窟的道士王圆箓,在清理洞窟(敦煌研究院编第16号洞窟)的积沙时,沙出壁裂,发现一个隐藏的附室。开启的时候,这个小洞窟内密密匝匝地堆满了成捆的经卷、文书、文物,从地面垒到屋顶,见者惊为奇观,闻者传为神物。这就是后来举世闻名的敦煌藏经洞,现在编号为莫高窟第17号洞窟。

敦煌藏经洞于宋、西夏之际(公元十一世纪初)被妥善地封闭掩藏起来,随后沉寂了近千年之久才重现于世。由于缺乏明确的记载,无法确知藏经洞封闭的原因。有敦煌藏经洞为我们留下了丰硕的历史宝藏,也留下了众多难解的谜题。

藏经洞发现后,消息不胫而走。当时正是中国近代史上最黑暗的时期,敦煌遗书连同中国大地的众多珍宝,正是在这混乱时期频繁遭到列强探险家的巧取和掠夺。

《引路菩萨》是唐代后半叶到宋初常见的主题,作为早期的范例,敦煌8世纪第205窟壁画中也有此类绘画。大英博物馆藏的这一件描绘菩萨在前,其后跟随死者的灵魂,两者均乘于云上。右上长方形题笺的下方写有“引路菩”三字。

本图的菩萨,右手持香炉,左手持莲花,莲花上悬挂着白色的幡,香炉升起黑烟,画面的左上角描绘了净土的建筑,菩萨周围的空间,除花朵飞舞、左方中央偏下的位置可见似乎是描画土坡的三根墨线外,未画任何事物,可见当时画家把精力都倾注到画像的描写上。

这件作品至今仍保持着鲜艳、华丽的色彩。菩萨手持的香炉、宝冠等使用了金箔,菩萨背后跟随的妇人发饰上,也有小菱形碎金箔。妇人的发型与波士顿美术馆藏《徽宗摹张萱捣练图卷》中妇人相似,从她的衣着、蛾眉,该妇人应为公主或贵戚。

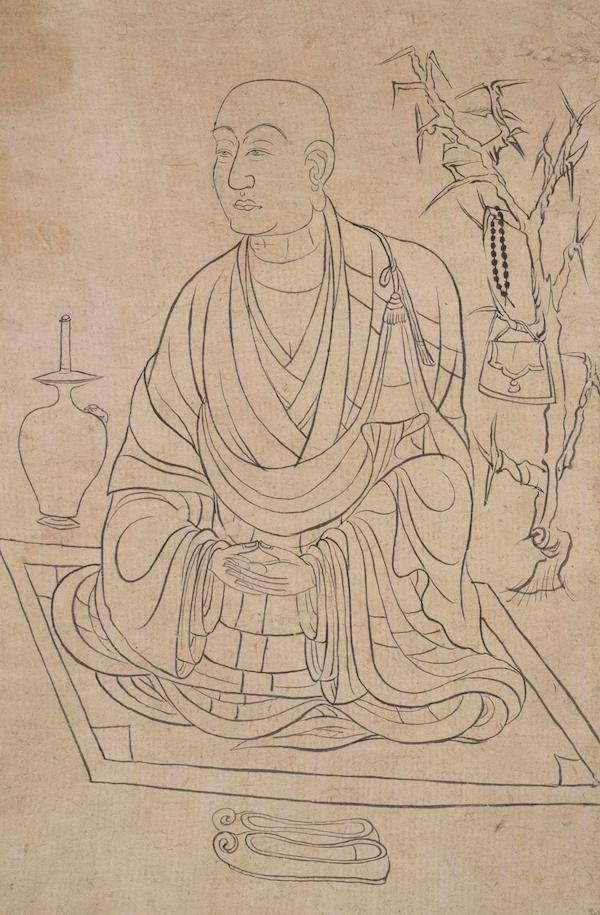

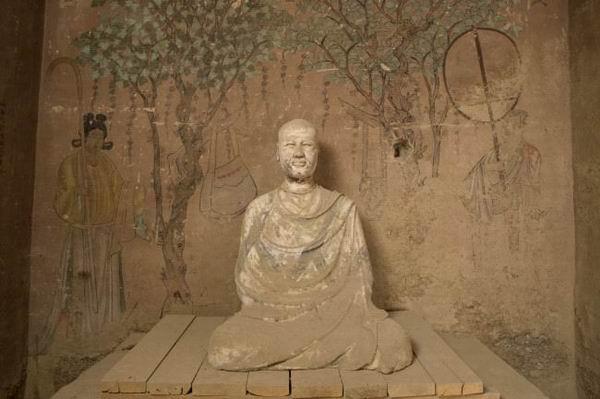

在斯坦因带回伦敦的敦煌藏经洞经卷中,有一件唐代白描高僧像很是特殊。画面中革袋、锡杖、水瓶、念珠等都是云游僧标准的装备。这件作品之所以特殊,是因为它与17号洞窟中的洪辩彩塑以及壁画呼应,壁画中绘有两棵大树,树上的革袋和水瓶与该画中如出一辙。

虽然这件作品本身描绘的不是洪辩(或为洪辩死后50年,甚至更长时间所绘),但类似高僧像收入僧人的影窟是常见的。洪辩去世的年代为公元862年左右,17号洞窟的开凿年代也大约为此时。现存于第17窟的洪辩像,是冥思沉想的坐像,安置于低台上,台的一侧绘有此画中见到的云头履,斯坦因带到英国的文物中也有类似靴子的实物。

饶宗颐的《敦煌白画》中介绍了很多墨画的范例,该画是敦煌墨画中特别优秀的作品之一,与《五部心观》(唐代8世纪的作品,现藏于滋贺县的圆城寺)卷末见到的持香炉僧侣们的精美肖像相仿。此画中的墨线充满自信,表情以及衣纹线描都非常美。从嘴角的表现,脸部轮廓线等手法判断,此作品的制作年代在9世纪末至10世纪初之间。

经帙织物见文化融合

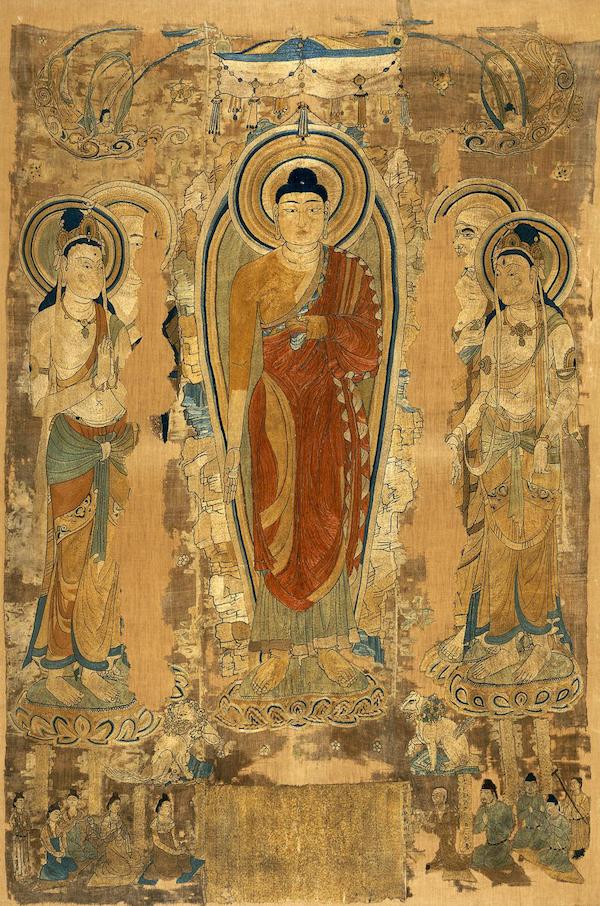

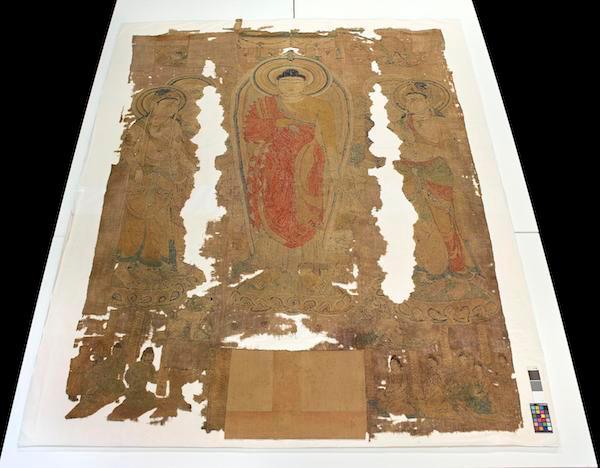

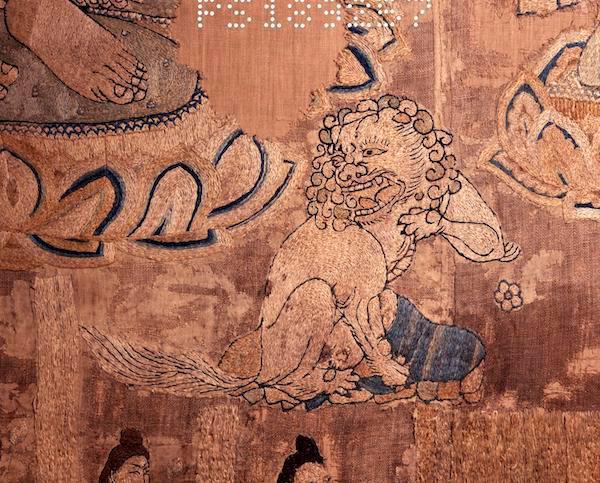

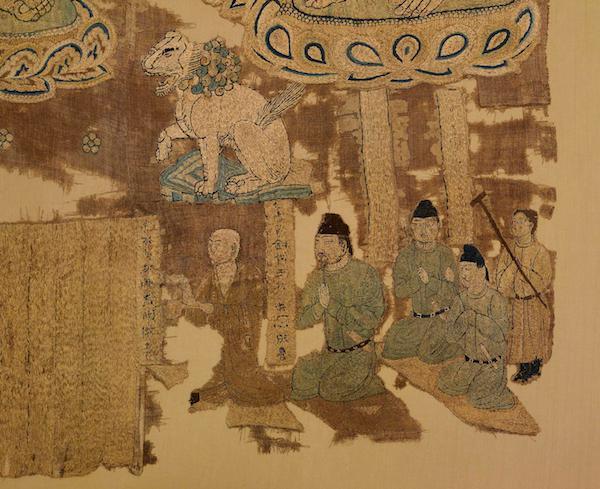

在大英博物馆所藏的敦煌文物中,有一件来自敦煌藏经洞的唐代刺绣格外精美,这件制作于8世纪的刺绣,由五尊佛像构成,上部是华盖和飞天,下方是众多的供养人像。佛陀上方在青色华盖遮蔽的莲华宝座上,扁桃形的身光围绕着身体。曼陀罗的背后佛陀偏袒右肩,右手垂直下放,左手执衣襟。

该刺绣中两尊菩萨像有部分破损,幸运的是主尊释迦牟尼保存完好。斯坦因曾在《西域》一书中分析说,造成这种破损的原因是画上吊绳折叠放置时,破损部位正好处在折线上。据斯坦因描述,在藏经洞中发现它时,佛陀边的两尊弟子像就已几乎散失,但通过残存部分仍能辨别出大体容貌,左右二尊菩萨基本保存完好。该刺绣作品被认为为初唐时期作品。因为在初唐时期,无论是绘画还是雕刻都开始注重表现空间感和体量感。

新德里国家博物馆藏的《释迦牟尼瑞像图》中也有用岩山做背景的释迦牟尼独尊像。虽然两幅作品产生的年代和地点相差很远,但可以推测,过去确实存在有一座类似的“灵鹫山释迦牟尼像”雕塑。而在初唐时期建造的敦煌第332窟也有类似的壁画。

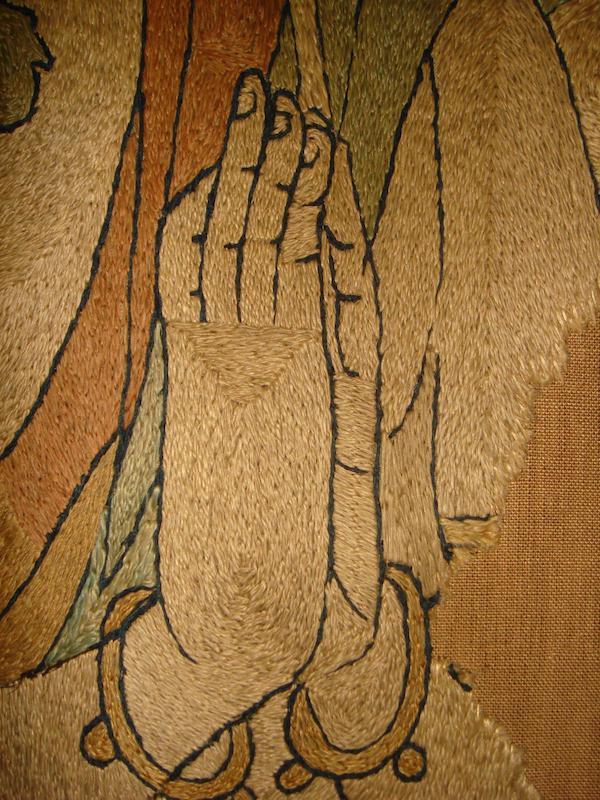

在这幅刺绣作品中,一些残缺之处还可见底稿的墨线。而诸佛面容的表现也有细微的变化。表情最生动的是站在如来左边的弟子,头发是深藏青色,脸部,耳朵的轮廓线都使用了明快的蓝色的。细细的眉毛呈优美的弧形,颜色与头发的深藏青色比例有淡淡的阴影。眼睛轮廓为蓝色,眼白则用比脸部还白的丝,采用“锁绣”的手法水平刺绣,而黑眼珠则是在绢底上直接用墨汁。

此绣品运抵伦敦以后,重新用麻布镶褙,并加上了玻璃镜框。在很长一段里,覆盖着幕布挂在大英博物馆底层楼梯平台上。到了1971年,博物馆二层陈列室改建时才被放进特制展柜,陈列在东方绘画陈列室入口处显眼的地方。

据大英博物馆描述,仔细查看该作品,会发现其是先将画面底样直接对准在绢底上,然后照样刺绣的。主线为深藏青色丝线。但有一部分如裸露的山石、侍立右侧的菩萨袈裟等处则用褐色取代了藏青色。然后用柔软的单股绢丝填平,虽然斯坦因称其为“缎绣”,但从其长而平滑的针脚看,应是割绣。

通过大英博物馆网站公布的图片,可以看清文字中描述的刺绣的细节和各种刺绣的针法。比如,背景中岩石临接的地方使用相互垂直的针脚,表现出了岩石表面的凹凸不平。而变换针脚和丝线种类的不同也产生了色彩微妙变化。

下载地址:https://www.britishmuseum.org/collection

找到藏品后点击进入,右下角有use this image ,进入再点击download this image)